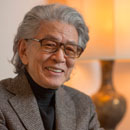

五木寛之 流されゆく日々

-

連載10367回 「マサカの時代」に思う <1>

東日本大震災から7年が過ぎた。いまなお7万3000人あまりの被災者が流浪している。 私は以前、デラシネという現象に関して、さまざまな外国の例を引くことが多かった。しかし、ふと足もとを見ると、デラ…

-

連載10366回 情報格差ということ <5>

(昨日のつづき) 経済的格差もたしかに大問題である。しかし格差には、そのほかにもいろいろある。どんな立場の家に生まれたか。どのような両親にめぐまれたか。そして、どういった個人的資質をもって生ま…

-

連載10365回 情報格差ということ <4>

(昨日のつづき) 飛行場から連日のように飛びたつ軍用機に不審を抱かなかったのは、当時の私たちの奴隷根性である。 情報というものの重要さを全く認識できていなかったのだ。情報は新聞とラジオ、そして…

-

連載10364回 情報格差ということ <3>

(昨日のつづき) 下層インテリの典型であった私の父親が、現実に手に入れた情報はじつに貧弱なものだった。 貧弱というより、明かにフェイク・ニュースである。ナンセンスと言っていい。 当時、戦時…

-

連載10363回 情報格差ということ <2>

(昨日のつづき) こういう事を書くと、すぐに陰謀論というレッテルをはられがちだ。 しかし歴史をふり返って見て、大きな事件の背後に、いわゆる陰謀がなかった例があるだろうか。 古代史の神話伝説…

-

連載10362回 情報格差ということ <1>

<格差>が大きな問題として浮上して、さまざまに論議されている。 その主たる視点は、経済的格差だ。一部の超富裕層と多数の庶民大衆の間の格差は、天文学的な数字となってあらわれている。 民主主義の時…

-

連載10361回 通俗の道も難きかな <5>

(昨日のつづき) 仏教には、原始仏教の流れをくむ上部座仏教と、のちに中国などで発展した大乗仏教の二つの世界がある。 上部座仏教のことを俗に小乗仏教などと言ったりするが、これは大乗仏教側からいう…

-

連載10360回 通俗の道も難きかな <4>

(昨日のつづき) (承前)《そのためにエンターテインメントの要素であるカタルシスやメロドラマチックな構成、物語性やステロタイプの文体などを、目的としてではなく手段として採用することを試みた。 し…

-

連載10359回 通俗の道も難きかな <3>

(昨日のつづき) 今回も私の最初の本、『さらばモスクワ愚連隊』のあとがきとして添えた文章の続きである。少し長いが辛棒して読んでいただきたい。 《(承前)私には蛇にとって、<足>の存在が全く無用の…

-

連載10358回 通俗の道も難きかな <2>

(昨日のつづき) 私は通俗的な人間である。いや、通俗的であることを志向している半通俗的人間、といったほうがいいだろう。 本来的な通俗性は、一つの才能である。根っからの通俗人ということだ。教師と…

-

連載10357回 通俗の道も難きかな <1>

インテリなら誰もが知っている或る高名な思想家が、どこかの講演の中で、 「私の本と五木寛之の本のどちらが売れるかといえば、圧倒的に五木のほうである。それはあちらが通俗的であるからだ」 というよう…

-

連載<10356>'68年のデラシネたち <5>

(昨日のつづき) 私がデラシネについて書いたり、『デラシネの旗』などというドキュメント小説を発表したりした’60年代の終りは、ある意味で戦後という季節の終焉を予感した時代かもしれない。 当時は…

-

連載10355回 '68年のデラシネたち <4>

(昨日のつづき) ’60年代の群像のなかで、ことに記憶に残っているのは、鈴木いづみである。 ある時、高田馬場の<大都会>という喫茶店で、秋山駿さんと一緒にいた。たしか<早稲田キャンパス>という…

-

連載10353回 '68年のデラシネたち <2>

(昨日のつづき) 『沸騰時代の肖像』に集められたのは、次のような群像である。いずれも1960年代の映像だ。(五十音順) 麻丘めぐみ/浅川マキ/足立正生/阿部薫/安部公房/天地真理/荒木一郎/生島…

-

連載10352回 '68年のデラシネたち <1>

写真家の石黒健治さんが、新しい写真集をだすという。1968年という時代を駆け抜けた群像の人物ドキュメントらしい。 石黒健治さんは広島を主題にした社会派の写真家としてデビューして以来、さまざまな分…

-

連載10351回 雪の金沢 瞬間紀行 <4>

(昨日のつづき) 市内ロケの途中で、玉川図書館の前を通った。雪の中に赤レンガの建物が良く映える。 白一色の中に旧制四高や昔の裁判所の建物は目を洗うように美しかった。いまの金沢市内には赤レンガの…

-

連載10350回 雪の金沢 瞬間紀行 <3>

金沢の雪は、38豪雪として有名な昭和38年の大雪が有名だ。その時は、2階の窓から出入りする家もあったらしい。 今年の雪は、それにくらべるとそれほどでもない。メインストリートは除雪されて、車の通行…

-

連載10349回 雪の金沢 瞬間紀行 <2>

(昨日のつづき) 夜の金沢の街に雪が舞っている。風も強く、横なぐりの雪に思わず首がすくむ。 金沢周辺の在来線は、ほとんど運行中止になったり、間引き運転をしているらしい。 ホテルのルームサー…

-

連載10348回 雪の金沢 瞬間紀行 <1>

きょうは夕方の新幹線で金沢へいく。 翌日、<古書店の人びとと古書を語る>というテーマの公開録画があるので出席するためだ。 ステージでの座談会の前に、1時間あまりの講演をしなければならない。 …

-

連載10347回 「和して同ぜず」の思想 <5>

(昨日のつづき) ポピュリズムという問題がしきりに論議されている。もともとは庶民の生活を描く文芸や美術について言われたが、その後、社会現象、政治的姿勢をさす場合がふえてきた。 わが国では、もっ…