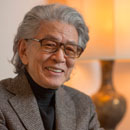

五木寛之 流されゆく日々

-

連載11289回 世論をうつす鏡として <1>

また一年が過ぎていく。 コロナに始まり、コロナに終った2021年だった。緊急事態宣言の時期を脱したとはいえ、世界の現状は予断を許さない。新型変種ウイルスの巻き返しを、対岸の火事のように眺めていて…

-

連載11288回 間違いだらけの人生 <5>

(昨日のつづき) これまで物心ついて以来、80余年、よくぞ今日まで暮してきたものだ、とつくづく思う。 運命ということもある。偶然もある。たまたまということもある。結果的になんとかなった、という…

-

連載11287回 間違いだらけの人生 <4>

(昨日のつづき) 文章や字の間違いは、気がついた時に訂正することができる。 しかし、記憶の中で思い込んでしまっている間違いは、簡単に直すことができないのだ。 幼児期の記憶をたどりながら、新…

-

連載11286回 間違いだらけの人生 <3>

(昨日のつづき) これは今までにも何度も書いた話だが、書きたいから繰り返して書く。 以前、大連にいった。その折り、足を延ばして、かつての日露戦争の激戦地の跡をたずねた。日本語の達者な中国人ガイ…

-

連載11285回 間違いだらけの人生 <2>

(昨日のつづき) 先日、著者から送られてきた寄贈本を走り読みしていたら、こんな文章に目が止まった。『78歳、気ままなエコロ爺』(グリーン雲野著/幻冬舎刊)。「ボクの新聞批評」という章の一部である。…

-

連載11284回 間違いだらけの人生 <1>

自分の書いた文章が活字になるようになってから、何年ぐらいたつのだろう。 高校に入学して、すぐに新聞部を作った。『福島高校新聞』というタブロイド紙である。 「福島高校でね」 と話し出すと、た…

-

連載11283回 十二月八日の記憶 <5>

(昨日のつづき) シベリア出兵は、まことに厄介な戦争だった。その規模の大きさにくらべて、なにか小さな出来事のような印象操作がされているが、それは動員された兵士の数からしても、また軍事予算の面からみ…

-

連載11282回 十二月八日の記憶 <4>

(昨日のつづき) 開戦の頃、自分が子供でなく、一応の知識人だったとしたなら、十二月八日の大本営発表に際して、どんな反応を示しただろうかと思うことがある。 ひょっとしたら、体の芯まで震えるような…

-

連載11281回 十二月八日の記憶 <3>

(昨日のつづき) 開戦の日である十二月八日。 敗戦の日である八月十五日。 どちらが深く記憶に残っているかといえば、私の場合は十二月八日の大本営発表である。終戦のラジオ放送が、いまひとつクリ…

-

連載11280回 十二月八日の記憶 <2>

(昨日のつづき) 昭和十六年十二月八日、私は小学生だった。小学生だったのか国民学校生だったのか、はっきり憶えていない。 入学したときは小学校といっていた。それが、いつのまにか国民学校と名称が変…

-

連載11279回 十二月八日の記憶 <1>

今年の十二月八日も、おだやかに過ぎた。新聞やテレビなどで、日米開戦の日として一応の記事や報道はあったものの、さりげない扱いだった印象がある。 歳月というものは、そういうものなのだ。過ぎ去った日々…

-

連載11278回 高齢者大国の現実 <5>

(昨日のつづき) 少子と高齢化はちがう、一緒に論じてはいけない、という説がある。もっともな意見だが、国民少数化という立場、そして生産労働力の面から考えると、両者を同時に考えることは不自然ではない。…

-

連載11277回 高齢者大国の現実 <4>

(昨日のつづき) 考古学者の網干善教さんは、インドで祇園精舎の発掘調査をやった碩学である。私は『風の王国』という大和を舞台にした小説を書くときに、いろいろ教えていただいたことがきっかけで、その後も…

-

連載11276回 高齢者大国の現実 <3>

(昨日のつづき) 科学的、理論的に物事を考えよ、とは常に言われる言葉だ。 その反対が直感的、情緒的な推論だろう。しかし私は少年時代から数字が苦手で、物事を論理的に思考することが得手でなかった。…

-

連載11275回 高齢者大国の現実 <2>

(昨日のつづき) 前にも書いたが、アフリカのナイジェリアといっても、すぐにはイメージがわかない。 しかし人口2億ちかくときけば驚く。正式名称がナイジェリア連邦共和国。 2020年の調査で、…

-

連載11274回 高齢者大国の現実 <1>

数年前から左脚が痛むようになってきた。歩き回るのが商売の私としては、手と同じように大事な脚である。 戦後70年の私の生活は、2本の脚にかかっていたと言ってもいいだろう。 38度線をこえて、北…

-

連載11273回 「面白半分」こぼれ話 <5>

(昨日のつづき) 新型コロナの蔓延とともに「不要不急」という言葉が、しきりと用いられるようになった。 ふり返ってみると『面白半分』などという雑誌は「不要不急」そのもののマガジンではあった。 …

-

連載11272回 「面白半分」こぼれ話 <4>

(昨日のつづき) 10月13日付けの西日本新聞文化面では、かなり大きなスペースをさいて八女市の『面白半分展』の企画が紹介されていた。 田崎廣助美術館の展示会場では、『面白半分』の雑誌を古書店で…

-

連載11271回 「面白半分」こぼれ話 <3>

(昨日のつづき) 『面白半分』で記憶に残っているのは、いわゆる「四畳半襖の下張裁判」の事件である。 野坂昭如編集長のときに、紙面に掲載された金阜山人の『四畳半襖の下張』が猥褻だとされて、編集者・…

-

連載11270回 「面白半分」こぼれ話 <2>

(昨日のつづき) 本のオビ、通称「腰巻き」は、ふつう5、6センチ幅のベルト状の紙面に短いコピーを印刷したものである。キャッチというか、刺戟的なコピーや、有名人の推薦文や、著者の顔写真などを印刷して…