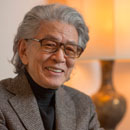

五木寛之 流されゆく日々

-

連載11384回 九十歳の壁の先に <4>

(昨日のつづき) 新聞を眺めていると、足腰の痛みに対処する薬品の広告が無闇に多いことに驚く。 やれ階段の上り降りが楽になるだの、嘘のように快適に歩けますなど、つい飛びつきたくなるようなコピーが…

-

連載11383回 九十歳の壁の先に <3>

(昨日のつづき) まあ、そんなわけで、自分なりに歩く事に関しては自負するところがあったのだ。 中年になってからも『百寺巡礼』などという番組に出て、全国各地の寺々を歩き回っている。 前に何度…

-

連載11382回 九十歳の壁の先に <2>

(昨日のつづき) ある年齢をこえると、人は誰でも身体的、精神的な不調を抱えることになる。 もちろん個人差はあるだろう。しかし、いくら壮健な心と体の持主であっても、人間はすべてひとしく衰退する。…

-

連載11381回 九十歳の壁の先に <1>

あと数カ月で九十の壁に直面する。 無事に超えられるかどうかは、神、いや仏のみぞ知る、だ。 正直言って、七十歳、八十歳を迎えるときは、べつにそれを壁と思ったことはなかった。気がつけば、いつのま…

-

連載11380回 難民・棄民・流民の時代 <5>

(昨日のつづき) 満州から逃げてきた人びとと一緒に暮すようになってからは、思い出したくもない日々が続いた。 発疹チフスのパンデミックが広がっていた。ペストは蚤が媒介するが、発疹チフスは虱が流行…

-

連載11379回 難民・棄民・流民の時代 <4>

(昨日のつづき) 1945年8月。どこからともなく平壌の街に姿をあらわしたのは、異様な風体の人々だった。 男性は高齢者ばかりで、いわゆる女子供の集団である。女性は髪を切り、顔に泥や鍋墨を塗りた…

-

連載11378回 難民・棄民・流民の時代 <3>

(昨日のつづき) 以上、述べたように「外地」に住む日本人にとって、「内地」は本国であり、故郷であった。 「外地」に骨を埋めようと決意していた人々もいたはずだが、そこは、いわゆる植民地である。 …

-

連載11377回 難民・棄民・流民の時代 <2>

(昨日のつづき) 「引揚者」と言う。一般に、戦前、戦中に外地に住み、敗戦後、日本へ帰国した人々のことをそう呼ぶ。 この「外地」という言葉が問題だ。昭和の世界大恐慌の時代に、日本本土からもこぼれ落…

-

連載11376回 難民・棄民・流民の時代 <1>

若い頃、といっても1950年代の後半のことだ。 当時、ラジオの仕事をしていて、録音構成の番組づくりを手伝っていた時代がある。 なにか変ったテーマで一本作ってみたいと企画書を書いた。 旧満…

-

連載11375回 昭和の歌声は遥かに <4>

(昨日のつづき) 題名は忘れたが「ラバウル航空隊」の歌があった。また、「ああ 特幹の太刀洗」という歌も記憶に残っている。<特幹>というのは<特別幹部候補生>のことだろうか。 なんといっても広く…

-

連載11374回 昭和の歌声は遥かに <3>

(昨日のつづき) 日本軍の軍歌は、おおむね短調で作曲されている。 そのために、ただ勇壮なだけでなく、一抹の哀愁が背後に流れていて、そこが国民にも受けた理由だろう。 『加藤隼戦闘隊』にしても、…

-

連載11373回 昭和の歌声は遥かに <2>

(昨日のつづき) 戦後、というのは昭和20年夏、敗戦の日からはじまる季節だ。 敗戦直後は、私は外地にいた。だから引揚げてから後が私の戦後である。 仁川から米軍のリバティ船に乗って、博多港に…

-

連載11372回 昭和の歌声は遥かに <1>

昭和歌謡がときどき話題になることがある。年輩者だけでなく、若い人にも昭和歌謡のファンがいるという。本当だろうか。なんとなく作り話のような感じがしないでもない。 ときおり、たまたま回したチャンネル…

-

連載11371回 「悪人正機説」とプーチン

先日、小さな出版社の編集者であるQくんが訪ねてきた。 50歳以上も年が離れている若者なので「くん」づけで呼んでもおかしくないだろう。 Qくんの出版社は、真面目で値段の高い本を刊行している。私…

-

連載11370回 更年期を遠く離れて

70の壁、80の壁、ということが話題になっているらしい。しかし、こちらは90歳の壁を目前にして、ただなすこともなく日を過ごしている。 若い頃、「男にも更年期はある」 と、主張して専門家の医師…

-

連載11369回 「非常識健康論」のすすめ <4>

(昨日のつづき) 遠方を凝視したり、細かい文字を読んだりしたあとは、逆のことも行ったほうがいい。 ぼんやり空の雲の行き来を眺める。雲をちゃんと見ていると、その移動する速さに、あらためて驚くこと…

-

連載11368回 「非常識健康論」のすすめ <3>

(昨日のつづき) 知床で遭難した観光船乗客の捜索がきょうも続いている。コロナ、ウクライナ、海難事故と、つらいニュースの連続で、自然と心も萎えてくる日々の連続だ。 疫病、戦争、事故となると、ふだ…

-

連載11367回 「非常識健康論」のすすめ <2>

(昨日のつづき) ボケのはじまるきっかけは、情報の遮断である。見る、聞く、触る、この3つの働きが遮断されると、まずいことになる。 視力をどう維持するか。 老眼鏡を使えば、ある程度の視力はお…

-

連載11366回 「非常識健康論」のすすめ <1>

昨日、<日刊ゲンダイ>の読者を自称する友人から、 「こないだ『常識的健康論のすすめ』というやつを読んだけど、ぜんぜん常識的じゃない。あれはやっぱり『非常識健康論のすすめ』でやるべきだ」 と、文…

-

連載11365回 「常識的健康法」のすすめ <10>

(昨日のつづき) 先週と今週、10回にわたって<咀嚼>と<嚥下>について書いてきた。これは健康に関する入口のあたりである。「噛む」と「飲みこむ」は一体の仕事だ。そのためには、舌が大きな働きをしてい…