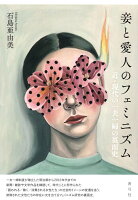

「妾と愛人のフェミニズム」石島亜由美著

「妾と愛人のフェミニズム」石島亜由美著

「妾」という言葉はいまやほとんど使われないが、明治維新直後の一時期、妻と並んで夫の配偶者としての法的身分を有していた。しかし、明六社に拠る男性知識人たちは、日本の近代化の礎として一夫一婦制を根幹とすべきであり、これを堅持するためには妾制度をなくさなければならないとした。それを受け、政府は夫の配偶者を妻のみとしたが、妾の産んだ庶子の身分は保証され、実質的に妾制度は温存された。

一方の「愛人」は、当初は「恋愛をする人」の意味で使われていたが徐々に否定的な意味合いが強まり妾と同義に使われるようになる。共通するのは、どちらも一夫一婦制の婚姻原則からは「正しくない」存在だということだ。本書は、フェミニズムの視点からこの問題にアプローチしたもの。

第1章は森鴎外「雁」、円地文子「女坂」、樋口一葉「軒もる月」などの小説を引きながら、明治時代の妾の実態と妾が果たしたジェンダー役割を分析する。第2章は、明治末から1920年代まで、近代の恋愛文化の一翼を担った愛人について概観し、それが一夫一婦制を支えるようになる経緯が描かれる。第3章は戦時体制のイデオロギーが強まる時代に銃後の守りという役割を強いられていく妻と妾の確執を、身の上相談の分析などを通して明らかにしていく。最後の第4章は、戦後新たな意味を付与された愛人像の変遷を2010年代までたどる。ここでは、小説、映画のほか、政治家の愛人報道をセンセーショナルにあおった週刊誌記事などから戦後の愛人が果たした役割を探っていく。

著者が指摘するのは、先鋭的な考えの女性であっても、妾や愛人は妻とは異なり正しくない存在だという認識を打ち出している人が多く、そこには「男性の視線のなかで女性が女性を価値づけること」の暴力がはらまれている。一夫一婦制の在り方にも一石を投じ、より深い議論を喚起している。 <狸>

(青弓社 3080円)