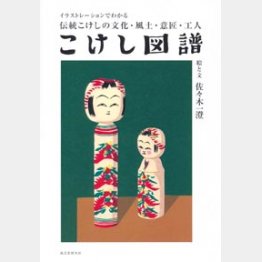

「こけし図譜」佐々木一澄著

昭和初期の第1次、そして昭和30年代の第2次に続き、現在は第3次の「こけしブーム」だという。ご存じのように、こけしは東北6県で作られる轆轤でひかれた木の人形。

頭と胴だけのシンプルな構成で「独特な“間”を感じさせることから『こけしは俳句』とも言われる」そうだ。その「“間”には複雑な魅力が詰まり、“間”があるからこそ魅力」がにじみ出るともいう。2008年、民芸品店で出合ったこけしに他の郷土玩具とは異なる引力を感じたという著者が、そんな伝統こけしの魅力を教えてくれるイラストガイドブック。

各県の山間部や温泉地の近くで生まれ、発展してきたこけしは、産地別に11系統に分類される。系統ごとに特色が異なり、こけしを作る工人によってもその姿が異なる。各産地を訪ね歩き、その歴史をひもときながら工人らから話を聞く。

まずは福島県の吾妻山南麓の谷間にある土湯温泉で作られる「土湯系」。こけしは木から椀や盆などをひく木地業と密接につながっており、当地では文政6(1823)年に伊勢・金毘羅参りに出かけた木地屋が各地で出合った玩具が、こけし誕生につながったといわれている。

明治18(1885)年ごろから土湯でこけしを作ってきた西山辨之助氏の作品は、ざらざらとした木地にたっぷりと染料がにじみ、にやりとした顔をした楽しいこけし。

現在はひ孫で6代目の敏彦氏が、オリジナルなこけしの型を追求する一方で、曽祖父や祖父から伝わる土着的で玩具らしさにあふれたこけしを作っている。

ほかに、山形県の「蔵王高湯系」や、宮城県「弥治郎系」など全系統を網羅。工人たちのこけしにかける思いを知り、その作品を眺めていると、確かに次第にこけしが放つ魅力のとりこになりそうだ。

(誠文堂新光社 1800円+税)