絶滅も野生化もできない人工飼育の矛盾

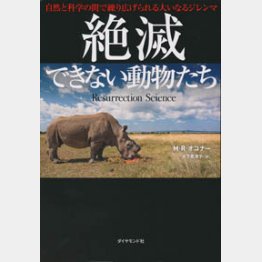

人間による自然破壊で絶滅を余儀なくされる生物を、人間の力で救う取り組みは素晴らしいことであると、多くの人が考えるだろう。しかし、話はそう単純ではない。M・R・オコナー著「絶滅できない動物たち」(大下英津子訳 ダイヤモンド社 2200円+税)では、進化したテクノロジーと自然保護の間にある矛盾について明らかにしている。

タンザニアのキハンシ渓谷に生息していたキハンシヒキガエルは、体長2センチほどの小さな黄色いカエル。滝から跳ね返る膨大な水しぶきと風に適応し、滝の轟音(ごうおん)の中でも音が聞こえるよう内耳で超音波を感知できる構造を持った珍しい種だ。

しかし、キハンシヒキガエルは2003年以降、野生下では絶滅してしまった。代わりに、完璧な滅菌環境にあるアメリカの研究所の中、人工噴霧システムでぬかりなく水分を保たれ、特別に飼育された虫を与えられながら何とか生き永らえている。

野生種絶滅のきっかけとなったのは、世界銀行協力のもと進められた水力発電所建設だった。当初は生息環境を守るための人工スプレーシステムなどが導入されたが、うまくいかなかった。発電所の建設自体をやめればよかったのか。しかし、タンザニアの電力不足は内戦が続くコンゴよりもひどく、貧困の大きな要因となっている。先進国の視点から自然保護を語るだけでは解決しない問題だ。

一方で、人工飼育下で繁殖した生物が野生に適応できるケースは非常に少ないという事実もある。しかし人間のテクノロジーはあらゆる生物の人工飼育を可能にし、絶滅も野生化もできない生物を生み出し続けている。人間が招いた事態にどう向き合うべきか。考えさせられる良書だ。