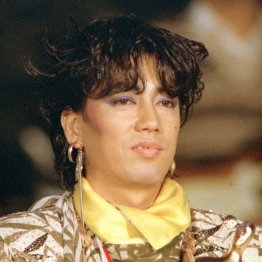

80~85年の沢田研二には、歌謡曲に限らずロックもニューミュージックも敵だった

1980-1985年の沢田研二とは何だったのか①

ついに100回。連載もラスト3回残すのみ。

「沢田研二1980-1985」最大の功績は、まずは「ロックと歌謡曲の融合」だろう。

1980年当時、まだ「ニューミュージック」という言葉があった。「ビートルズや吉田拓郎の影響を受けた、戦後生まれの若者による自作自演音楽」ぐらいの意味だ。深夜ラジオで広まり、ライブとアルバムの販売で稼ぐロックやフォーク。

そんなニューミュージックが仮想敵とした、オールドメディアならぬオールド音楽は歌謡曲だ(演歌含む)。職業作家が作り、主にテレビの歌番組で広まり、シングル盤を売るビジネスモデルの音楽。

これら2つのジャンルの中間に新市場をつくったのが沢田研二だった。

ただ、この「ロックと歌謡曲の融合」という、沢田研二に対してよく用いられる言葉は、彼の巨大な功績を、十分表していないのではないかとも考えるのだ。いや、表してはいるのだが、捉え方が少し雑というか。

歌謡界に向けては「いつまでも男が女を振って、女がヨヨヨと泣き崩れて酒をあおるとかじゃなくて、もっとかっこいいこと、新しいことをやろうぜ」と、沢田研二は突き付けた。あと「歌謡曲だって、職業作家に任せずに、自分で曲を作ってもいいじゃないか」とも(今回紹介したシングル19曲のうち、沢田研二が作曲もしくは作詞に関わったのは7曲にのぼる)。