ぼくたちの日々には、もっと曖昧でユルい「愉しさ」が足りないのではないか

ピークを作ることだけが人生の醍醐味ではない

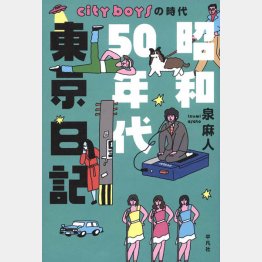

さて、東京の街歩きの達人ふたりによるトークショーは、めくるめく固有名詞の洪水に溺れる快感に満ちていた。三田、高田馬場、御茶ノ水、四谷、銀座、六本木、赤坂、渋谷、原宿、新宿といった両者ゆかりの地名にはじまり、人名、店名、書名、曲名、映画タイトル……今日この場では動詞も助詞も助動詞も必要ないのでは、と思ってしまうほど。

では、両者のおそろしいほどの記憶力はいつでも高い解像度を誇るかといえば、じつはそうでもないのだ。「ええと、あれは何だったっけなぁ」とふたりしてしばし黙考、観客たちもそれを急かすわけでもない。そこには〈思いだせないふたり〉のさまを温かく見守るというやさしい時空間が生まれていた。

「やさしさ」が生まれた最も大きな理由は、壇上のふたりも観客も、スマホを取り出して検索するという現代では一般化した行動を誰も取らなかったからだ。

泉さんと一志さんは、それぞれ持ち寄ったドーナツ盤をごそごそと取りだしては、そのさわりの部分をレコードプレイヤーでかけて紹介する。誰もが知る名盤ではなく、超のつく珍盤や奇盤でもない。そのたびに、観客から控えめなため息が漏れる。

ピークを作ることだけがトークの、そして人生の醍醐味ではないことを熟知する大人ふたりの心憎さ。スピーディーで明快な答えなんて、ビジネスの場だけでいい。ぼくたちには、ぼくたちの日々には、もっと曖昧でもっとユルい「愉しさ」が足りないのではないか。そんなことを思った土曜日の御茶ノ水だった。