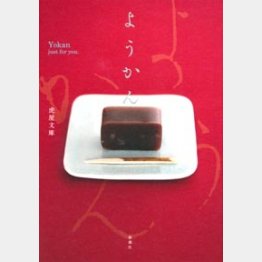

「ようかん」虎屋文庫著

まんじゅうと並んで、和菓子界のツートップに君臨する「ようかん」。室町時代後期創業の老舗「虎屋」に残る史料にその名が出てくるのは1635年。しかし、そのものの歴史はさらに古く、中国に留学した禅僧が、点心(食間に取る軽食)として鎌倉~室町時代前期に伝えたといわれている。そもそもは「羊羹」の字の通り、羊の肉が入った汁物だった。しかし、禅僧は肉食を禁じられていたので、小麦や小豆、砂糖を使った蒸し物で見立て料理を作ったのが、現在の「蒸しようかん」となり、さらに寒天を使って練り上げる「煉りようかん」が考案されたという。

本書は、信長や家康ら歴史上の人物たちをはじめ、今なお日本人に愛され続ける「ようかん」のすべてを紹介するビジュアルガイド。

ようかんといえば、艶やかな焦げ茶色の直方体を思い浮かべるが、自然風物を題材にした色彩豊かなものも多数ある。白道明寺羹と青琥珀羹で流水を表現した「水の宿」と銘されたものなど、虎屋が提供している四季折々のようかんをはじめ、江戸時代に使われていた菓子見本帳(商品カタログ)や、錦絵などに描かれたようかんをグラビアで紹介。

禅宗寺院で供されていたようかんは、次第に武家や貴族社会に広まり、戦国時代には、主君が臣下の屋敷を訪ねもてなしを受ける儀礼「御成」の献立記録にもたびたび登場。同時期に宮中への進上品としても使われ、当時から大事な客をもてなすごちそうとして欠かせない存在だった。

そんな歴史を多くの史料とともに詳述する一方で、夏目漱石の「草枕」など、ようかんが登場する文学作品や、よりおいしく楽しむためにきれいに切る方法、そして全国各地の名物ようかんまで。丸ごと一冊ようかん尽くし。

(新潮社 2200円+税)