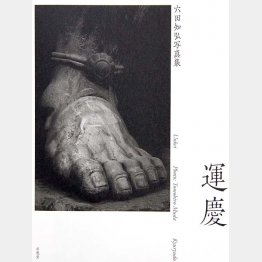

「運慶」六田知弘著

「運慶」六田知弘著

本書を手にとっての感想は、まさに圧巻の一言。平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した仏師・運慶の手による仏像を撮影した写真集だ。

ページを開くとまず目に飛び込んでくるのが、「大日如来坐像」の「智拳印」と呼ばれる最高の知恵を表す形に印を結んだ手のアップ。続いて横顔、宇宙を思わせるような漆黒の背景から浮かび上がるようにライトアップされた白黒の作品は、普段、寺で向き合う仏像とはまた異なる感慨をもたらす。

平安時代の安元2(1176)年に造立されたこの国宝の「大日如来坐像」(奈良・円成寺)をはじめ、没後800年を迎えた運慶が手掛け、現存する仏像のほとんどを網羅し、造立された年代順に並べた渾身の一冊だ。

運慶といえば、奈良・東大寺の南大門の金剛力士立像(建仁3<1203>年)を真っ先に思い浮かべる人も多いことだろう。

表紙は、その金剛力士立像「吽形」の左足だ。血管や筋が浮き上がり、大地を踏みしめるその迫力に圧倒される。仰ぎ見ることばかりだった像の足元を、改めてこのようにじっくりと眺めると、そのリアルさに驚かされる。

「阿弥陀如来坐像」(静岡・願成就院、文治2<1186>年)や、「弥勒如来坐像」(奈良・興福寺、建暦2<1212>年)など、仏の顔はどこまでも静謐で、その眼差しはすべてを見通しているかのようだ。一方でその全身からは、あふれるようなエネルギーが伝わってくる。

対照的に守護神である多聞天・増長天・広目天・持国天からなる四天王立像(奈良・興福寺、建暦2〈1212〉年)などは、今にも動き出しそうな緊張感とみなぎる活力を放出している。

そして、その静と動の世界とは異なるオーラを発しているのがインドの学僧兄弟を表した「無著菩薩立像」と「世親菩薩立像」(奈良・興福寺、建暦2〈1212〉年)の2体の像だ。

徳の高い人物だけが備えることができる表情と眼差し、写真を通して向き合うだけで、包み込まれるような安堵感と、見透かされているかのような恐怖心との相反する心地にさせられる。顔のしわや浮き出る血管などどこまでもリアルに描かれているのに、対しているうちにいつしか仏教の世界観に包まれる。

著者はこの2体の撮影時のエピソードを明かしながら、「すべての存在の中に『空』を見通し、その向こう側にふたたび『色』を見る慈悲の眼差し。そこに至るまでの苦悩を語るような、こめかみに走る血管。そのとき私は、今まで知らなかった運慶の本当のすごさ、運慶の運慶たる所以を見せつけられたように思った」とつづる。

見る者を運慶の神髄に触れさせてくれる力作だ。

(求龍堂 5940円)