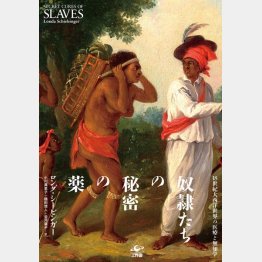

「奴隷たちの秘密の薬」ロンダ・シービンガー著、小川眞里子、鶴田想人、並河葉子訳

「奴隷たちの秘密の薬」ロンダ・シービンガー著、小川眞里子、鶴田想人、並河葉子訳

18世紀のカリブ海地域で奴隷とされていたアフリカ人やアメリカ先住民の女性の間ではオウコチョウという植物が中絶薬として使われていた。この植物はヨーロッパに移入されたにもかかわらず、ヨーロッパの医師たちは中絶薬として使わなかった。本書の著者の「植物と帝国」は、なぜその使用法が伝わらなかったのかをジェンダーの視点に立って考察したものだが、本書では同時期のカリブ海地域で現地の病気や薬草に精通していた奴隷たちがその知識を秘密にしていたことを主軸に、大西洋をめぐる広大な「知の循環」の構造を浮かび上がらせている。

まず紹介されるのは、19世紀初頭にジャマイカの医師が行った肌の色に関する研究と英領西インド諸島の軍隊の監察長官の体温と気候に関する研究。いずれも人種と熱帯における病気との関係を探究するものだが、そこでは人体を使った実験もなされていた。医療における人体実験はヨーロッパにおいては貧者や囚人が対象とされていたが、植民地世界では奴隷たちがその対象となっていた。

その一方で、アフリカから連れてこられた奴隷たちは、自分たちの伝統的な薬草や医療の知識とカリブ海の土着的な知識とを統合して独自の療法を編み出し、ヨーロッパの医学では治療不能とされていた病気に効能をもたらしていた。しかしその治療法は「秘密」とされ、ヨーロッパの医師たちはそれを明らかにすべく躍起になる。ここにアフリカ↓カリブ海↓ヨーロッパという大西洋地域の知の循環が成立していく。

著者はその循環を妨げるのが「無知」だという。オウコチョウのように人種的偏見等の無知が、大西洋世界における医療の重要な知識の障壁となっていたのである。しかしこれは決して過去の話ではない。21世紀の現在もまた、さまざまな障壁が地球全体に関する重要かつ健全な知の循環を妨げていることが、本書から教えられる。 〈狸〉

(工作舎 4950円)