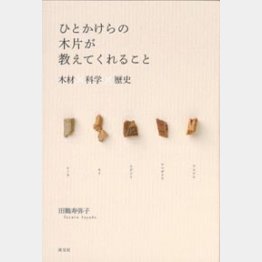

「ひとかけらの木片が教えてくれること 木材×科学×歴史」 田鶴寿弥子著

「木材解剖学」とは耳なじみのない言葉だが、日本ではすでに100年以上の歴史を持つ学問で、国際木材解剖学会の会員数では現在日本人会員が第2位を占めるなど、研究者も増加しているという。われわれの身の回りには、街路樹、家や神社仏閣の建築部材、家具、食器といった多種多様に姿を変えた木がある。街路樹ですら、この樹種は何か? と聞かれてすぐに答えられる人はそう多くはないだろう。まして加工されていれば専門家でも至難の業。木材の組織を顕微鏡などで観察し形態的な特徴から樹種を特定していくのが木材解剖学の重要な研究のひとつだ。木材解剖学の研究者である著者は自らの経験を交えながら、木材解剖学という未知の世界へ案内してくれる。

世界最古の木造建築として世界遺産に登録されている法隆寺だが、創設当初の建物がそのまま残っているわけではなく細かな修復作業をくり返して現存の姿を保っているのだ。修復の際、古材が再利用不可能な場合は古材と同樹種の木材を使用するのが原則。そこでは樹種の同定が必須となる。とはいえ経年劣化で細胞組織が壊れてしまった木材の種を特定するのは容易ではない。また光学顕微鏡による樹種識別には素材を切り取るという作業が不可欠。しかし貴重な文化遺産を傷つけるわけにはいかない……。一見地味に思える樹種識別という作業の奥深さが伝わってくる。

岐阜県の願興寺の修復作業で本堂に使われている柱の樹種を調査したところ、正面の柱にはムクノキが使われていた。通常、寺社建築にムクノキはあまり使われないが、おそらく、再建時に高価格あるいは流通不足のためヒノキの数が足りずムクノキが代用されたのだろうと推察される。

そのほか、仏像・神像、狛犬、仮面、義歯といった木製品の小さな欠片(かけら)から思わぬ歴史と文化のこぼれ話が引き出されていく。〈狸〉

(淡交社 1980円)