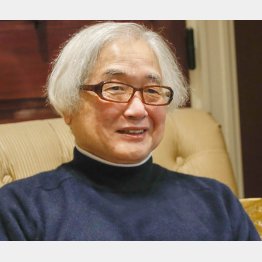

新連載小説「金鳳花のフール」著者・山上たつひこ氏 直前インタビュー

「がきデカ」作者が描く官能と幻想の世界

爆発的にヒットしたあのギャグ漫画「がきデカ」の作者は、35年ほど前から小説を書いている。視覚表現から言語表現へと軸足を移しても、不思議で不条理でユーモアに満ちた山上ワールドは唯一無二。来週3日(月)から本紙で連載が始まる長編小説「金鳳花のフール」は、タイトルからして謎。どんな小説なのか予測できない。果たして読者をどんな世界に連れていってくれるのだろう。

物語は、奇態な葬儀の俯瞰図から始まる。主人公の絵本作家・綾瀬純一がA3サイズのケント紙いっぱいに描き込んだ一枚の絵。そこでは死者も生者も、本性をむき出しでやりたい放題。グロテスクで滑稽な人間悲喜劇が繰り広げられている。広角レンズでとらえたような斎場のパノラマは、漫画でいえば見開き扉だろうか。

「主人公が絵本作家ですから、まず彼の絵を読者の視界(頭の中の)に届けたかったのです。このシーンは文章表現だからこそ楽に書けました。これが視覚表現だといきなりすべてが見えてしまうから、何重もの工夫が必要になります」

緻密な曼荼羅のような印象的なプロローグに続いて、物語の幕が開く。

綾瀬はある日、日課のジョギングの最中に、空から舞い降りてきたとしか思えない全身黒ずくめの女性と不思議な出会いをする。彼女は綾瀬の実の母親だと名乗った。にわかに信じられるわけがないが、綾瀬は今の両親が本当の親ではないことを知っていた。

「母」の口から、さらに驚くべきことが語られる。綾瀬の実の父親はなんと12歳の少年で、母は「未成年と性交した罪」で長い間、「水子の国」のある施設に捕らわれていたという。そこは、生きることを許されなかった胎児が暮らす国。

水子の国という異世界が、この物語のもう一つの舞台になっている。奇想天外な着想は、どこから来ているのか。

■50年以上前に描いた漫画「光る風」が原点

「50年以上も昔、『光る風』という漫画の扉絵で、水子──胎児の行列シーンを描きました。胎児が幼稚園児のような服を着て闇の中を歩いている。戦争で死んだ子供のイメージです。それ以来、生まれることのできなかった赤ん坊のことはいつも頭にあります。あれほど哀れで切ない存在はない。そして、水子供養をする女性たち、彼女らの、あの世のどこかでわが子は幸せに暮らしているかもしれない、という思いはもっと切ないですね」

水子をテーマにした物語をぼんやり考えていたそうだが、どうしても陰々滅々の話になってしまうので、なかなか手を出せずにいた。

「今回手がける気になったのは、自分の中のドラマの手法にバラエティーが生まれたという確信があったからでしょうね。ウディ・アレンがニューヨークを舞台に描いた恋愛映画のような水子の話が書けたらと思いましたが、さすがにそれは無理だったかな。でも、もし、ほんの少しでもその雰囲気を感じ取っていただけたらこんなにうれしいことはありません」

水子の国は、哀しく切ないだけの国ではないらしい。本作への興味はますます膨らむ。それにしても、「金鳳花のフール」とは不思議なタイトル。

「中世のイギリスでは、フールという言葉は、『馬鹿』とか『阿呆』といった意味以外に、『道化』を指す場合もありました。その道化の中には王侯に仕える身分の高い者もいたようです。フールはただの阿呆ではなく、異能を備えた人間への畏敬の念を込めた言葉であったような気がします。金鳳花は思いも寄らない所に突然芽を出して人を驚かせる植物だそうです。笑いを演じる道化の精神に似ています」

ギャグ漫画家でもある著者は、桂米朝師匠の言葉をもじった次の文句を大切にしている。

〈あほでは描けまへん。描けまへんが、かしこかったらなお描けまへん〉

「金鳳花のフール」にはそんな意味も込めたという。

「小説の中にもこの言葉についてのエピソードが出てきますのでお楽しみに」

生と死、喜劇と悲劇、エロチックとグロテスク、男と女、母と子……。さまざまな要素をはらんだ物語の展開は予想もつかない。この物語にキャッチフレーズをつけるとしたらどうなるのだろう。作者自身に尋ねてみた。

「『ぼくもこんな映画を撮りたい』──ウディ・アレン、ですかね」

▽山上たつひこ(やまがみ・たつひこ) 1947年、徳島県生まれ。70年「光る風」で注目され、72年「喜劇新思想大系」でリアルな画風のギャグを確立。74年連載開始の「がきデカ」が社会的ブームに。88年から小説執筆を開始。2014年、原作を担当した「羊の木」(いがらしみきお画)が文化庁メディア芸術祭優秀賞を受賞。著書に「蝉花」「火床より出でて」「大阪弁の犬」「王子失踪す」ほか。