80年代映画風のしぐさで描く男と女の人間関係

「うってつけの日」

ずーっと昔の話だが、森田芳光監督と一緒にテレビに出たことがある。初めての劇場公開作「の・ようなもの」が深夜番組で紹介され、なぜかコメンテーターに引っ張り出されたのだ。1981年だから彼は31歳、こっちも20代半ばの大学院生。知り合いでもなく、単にアルバイト先の雑誌で森田作品に触れたというだけの縁だった。

でもそれ以来、新人監督の最初の作品は何はともあれ見ておこうと心がけている。

今回紹介するのは岩崎敢志監督の初長編作品「うってつけの日」。

東京の街を走るクルマ。ハンドルを握る若い女、隣席に男。普通なら夫婦か恋人というのが映画の定石だが、近ごろの日本ではこんな情景でもただの友達などというのが多いから油断ならない。この映画でもふたりの会話は淡々と当たりさわりなく、すぐには間柄をつかみかねるだろう。

こういう雑談めいたシーンで観客に何かを予感させられるか、それが新人監督の腕の見せどころだ。ここでは身勝手な男と、それに振り回されまいとハンドルを握る女という人間関係のあや取りを、相米慎二かジム・ジャームッシュみたいな80年代映画風のしぐさで描いてゆく。そのセンスが中古レコード屋で探し当てたアナログレコードのような味わいを見せる。

おそらくこの人は、順調にいけばこの先ホラー映画の監督に抜擢されたりするのではないかという気がする。

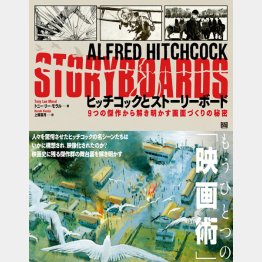

トニー・リー・モラル著「ヒッチコックとストーリーボード」(上條葉月訳 フィルムアート社 3960円)は、ホラーがジャンル化される前のサスペンス映画の巨匠の技を絵コンテで探る良書。

撮影現場でもカメラをのぞかなかった「ヒッチコック」の脳裏には、完璧に仕上がった映画が既にあったわけだ。 <生井英考>