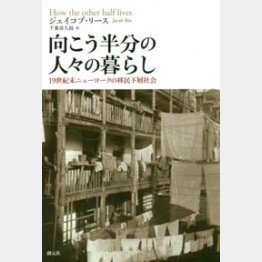

「向こう半分の人々の暮らし」ジェイコブ・リース著、千葉喜久枝訳

つい先頃、トランプ米大統領が自身に批判的な主流メディアを「敵」と名指ししたことに対し、全米350以上の新聞社が、報道の自由を訴える社説を一斉に掲載した。米国ジャーナリズムの心意気を示すニュースだが、本書はアメリカ・ジャーナリズムの原点ともいえる古典的ルポルタージュ。

舞台は19世紀末のニューヨーク。南北戦争後、アメリカ経済は大いに発展するが、「金めっき時代」とも呼ばれるこの時代は拝金主義が横行し、経済格差も広がり、ニューヨークがメトロポリスとして変貌していく時期にも当たる。まるで「蛾にとっての火のついたろうそく」のように、世界各地から仕事を求めて多くの人々がこの街に群がってくる。イタリア、ドイツ、東欧、中国からの移民、加えて南部から黒人も流入し、急速に人口が増大する。

彼らの多くはマンハッタンのローアー・イーストサイドの「テネメント」と呼ばれる安アパートに押し込まれ、このテネメントこそニューヨークの貧富を分かつ境界である。狭い部屋に多人数が住むことで衛生状態は悪化、伝染病が頻発、幼児死亡率も高まり、犯罪の温床ともなる。自身もデンマークからの移民である著者は、こうしたテネメントの実態を詳細に取材し、この街の「向こう半分」の人々の惨状を世に訴える。

統計数字や建物の間取り図に加え、当時の先端技術である写真が多用され、文章と視覚の双方からニューヨークの底辺で暮らす人々の姿を伝えている。

日々高まる階級間の格差を前にして著者はいう。「しかし私はわれわれを安全なところへ導いてくれる一本の橋を知っている。正義の上に築かれ、人の心で建てられた橋を」。アメリカの分断が図られている現在、こうした架橋こそがジャーナリズムの責務だろう。(創元社 2700円+税)

<狸>