ドキュメント武漢

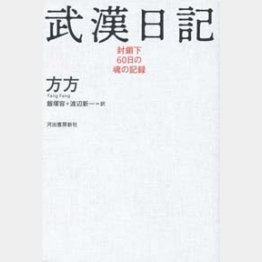

「武漢日記」方方著 飯塚容、渡辺新一訳

欧州では第2波といわれるコロナ禍。その「発信源」となった武漢の日々をふりかえる。

◇

コロナ禍の「感染源」となった武漢。そこに長年暮らす地元の女性作家が、毎日の様子や不安をブログにつづった。それが共感を呼び、公式発表からはうかがえない市民生活の実態を伝えるものとされた。

ところがこれが海外で翻訳出版されるや、称賛は非難の嵐に変わる。それが本書である。

始まりは今年1月25日。実は彼女のブログは国粋主義の若者たちを批判した文章で一度閉鎖されたことがあったが、彼女は批判も辞さない。ただそれは政治批判というより、マスク不足の不安など生活に即したものがほとんど。体を張ってコロナと闘って亡くなった医師・李文亮への追悼は涙を誘う。

しかしそんな彼女のブログにも心ない中傷が次々に書き込まれる。傷ついた彼女はたまりかねて書く。

「中国の(保守的)極左分子は、基本的に『国家と人民に災いをもたらす』存在だ。彼らは文革の復活を願い、改革開放政策を敵視している。彼らと考えが異なる人々は、すべて彼らの敵なのだ」

封鎖解除3日前。

「感染症は落ち着いたが、人の心は穏やかでない」

それでも最後には「私は信じる道を守り通した」という。60日間にわたる「闘い」の貴重な記録である。

(河出書房新社 1600円+税)

「武漢封城(ロックダウン)日記」郭晶著 稲畑耕一郎訳

著者は29歳のソーシャルワーカーでフェミニズムの活動家だという。NHKのドキュメンタリーでも紹介されたからご存じの読者もあるだろう。

封鎖初日から書き始められた本書の元はブログ。封鎖のもとで一人暮らしの彼女に忍び寄る孤独感、孤立感。しかし「無力感と付き合う方法が大事」と気を取り直す。仕事柄、いろんな人々と新しく出会うのは彼女の日常。見かけた清掃員に話を聞き、マスクが2枚しか支給されていない話や、開いている店は葬式の花屋だけなどの話も出てくる。

出版は台湾で行われたため、本書は封鎖解除前の3月1日までしか収録していないのが残念。その後の記録はブログで見られるという。

(潮出版社 1600円+税)

「新型コロナVS中国14億人」浦上早苗著

著者は西日本新聞記者。10年前、当時7歳の息子を連れて大連の大学に国費留学。日中両国を知る立場で見ると、日本の政府や公的機関の対応の遅さは憂慮すべきものがあるようだ。そんな観察から「中国の状況が日本の『未来日記』になるかもしれない」との思いから書かれたのが本書。新型コロナウイルスが中国から世界に広まったのは事実。早い段階で制圧できなかったのも確か。医療現場が戦場になりつつあったときも政策決定者たちは「ウイルス」ではなく「情報」の封じ込めを決めた。こうした初動の失敗は歴然だ。

しかしその後の米欧の状況を見ると、そこなら終息させられたかというと疑わしい。中国人は「国をあてにせず、できるところからとっととやる」。そこが日本人との大きな違いだともいう。いわば親中の立場からの現場報告。耳を傾ける価値がある。

(小学館 820円+税)