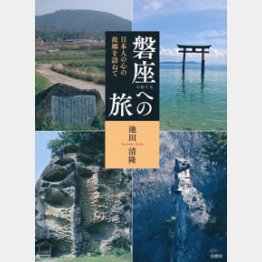

「磐座への旅」池田清隆著

磐座とは、神の鎮座するところであり、岩石や岩窟など祭祀対象となる岩石全般に対する信仰をこう呼ぶという。

本書は、全国各地の400カ所以上の磐座を巡ってきた著者による写真紀行。

著者が磐座と出合ったのは小学生のとき。故郷・愛媛の長浜にある金山出石寺境内の「護摩ヶ岩」と呼ばれる巨石だった。高さ3メートル、周囲12メートルほどの大きさで空海が護摩を焚いて修行したと伝わる磐座は、長年の風雨にさらされて無数の亀裂が入り、そのたたずまいはなんとも神々しいという。

当時は、ただその存在に圧倒され、心を奪われただけだったが、やがて、それが地域で信仰されてきた磐座だと知り、社会人になると、仕事の傍ら、各地の磐座を巡るようになった。そうして訪ね歩いた磐座の歴史や由来、さらに土地に伝わる神話などを紹介する。

国歌「君が代」で歌われる「さざれ石」は、細石という漢字があてられる小石のことで、成長して巌になるという信仰が基層を流れている。その細石を冠した神社が福岡県糸島市三雲にある。地名や伝承などからこの地を、天孫降臨の舞台とする説が根強くあり、境内にはニニギノミコトとコノハナサクヤヒメの子ホホデミの生誕地から移されたと伝わる立石「八大龍王」がある。しめ縄が張られたその石は、龍の顔が浮かび出ているように見えるという。

香川県綾歌郡宇多津町の宇夫階神社・本殿裏の神体石は、高さ5.5メートルで直径4メートル、重さは300トン以上もある丸みをおびた巨石。一部が割れて、扁平な石が祭壇のように横たわっているが、割れる前は全体がおにぎりのような形をしていたと思われる。

近くには、神饌を供え、祭儀を行う「御膳岩」などの岩石がひろがり、小高い丘に立つ神社全体が「磐境」と呼ばれる祭祀の場所であったようだ。

他にも仲哀天皇が熊襲征伐のために行宮をおいた豊浦宮と伝わる山口県下関市長府の忌宮神社にある、仲哀天皇が自ら弓矢をとり討ち取った新羅の異形の武人・塵輪の首を埋めたとされる「鬼石」。伊勢神宮で20年に1度行われる式年遷宮の始まりとなる「山口祭」がその前で行われる「巌社」と呼ばれる巨大な岩塊。そしてアイヌの族長2人が流れ着いたクジラの所有を巡って7日7晩チャランケ(談判)したがお互いに譲らず8日目の朝に2人とも岩に化したという神話が残る北海道伊達市の「チャランケ岩」まで、南から北まで磐座にまつわる100話を網羅。

中には高さ17.5メートル、胴回り12.7メートルの陽石(男根)と周囲5.5メートルの陰石(女陰)がひとつの岩塊でできているという宮崎県小林市の日本最大といわれる巨大な陰陽石などもある。

仏教の伝来以前の日本では、こうした岩や山が神であり、神々は姿を見せず、語ることもなかった。ただそこにあるだけの、姿を見せぬ神を感じる力こそが日本人の信仰の原点ともいえる。

磐座を巡る著者の旅は、まさに日本人の心の故郷を訪ねる旅でもあるのだ。

(出窓社 3300円)