<第9回>映画に出るか出ないかは「ホン」のひと言で決めた

【居酒屋兆治 1983年・田中プロ】

この映画がヒットした後、全国に「居酒屋兆治」、もしくは「兆治」と名の付いたモツ焼き屋ができた。そのうちのひとつ、三軒茶屋にある「兆治」をのぞいてみると、店内の壁には高倉健が出た映画のポスターが貼ってあり、棚にはDVDがそろっている。そして、スキンヘッドの主人は映画の主人公のように寡黙に仕事をしている。また、本作を監督した降旗康男監督によると、高倉健と一緒に中国へ行った時、「北京に日本料理店『兆治』がある。一緒に行かないか」と映画関係者から誘われたことがあったという。中国にも高倉健ファン、そして、この映画のファンがいるのだ。

原作は直木賞作家の山口瞳。野球のヒーローだった男が脱サラして、モツ焼き屋を開店。かつての恋人(大原麗子)が資産家の妻になり、その後、幸せではないことを知り、主人公の心は乱れる。しかしながら、結局、主人公は黙々と働く女房(加藤登紀子)とモツ焼き屋を続ける。

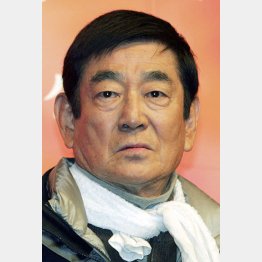

高倉健が無言でモツに串を打つ姿が切ない。かっこいい健さんは出てこないけれど、懸命に生きる庶民の姿がそこにある。高倉健は映画に出る基準として「拘束時間の短さとギャラの額」を挙げる。だが、ほんとうはその2つよりも大切にしている基準がある。