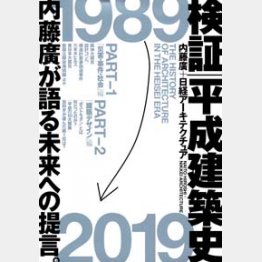

「検証 平成建築史」内藤廣、日経アーキテクチュア著 日経アーキテクチュア編

時代は平成から令和へと移り、世の中はお祝いムードに包まれている。一方で、さまざまなジャンルで「失われた30年」とも呼ばれる平成時代を総括する動きも活発だ。本書もそうした一冊で、平成という時代が「建築界の何を変え、何を積み残したのか」を、実務者そして教育者として長年建築に携わってきた内藤廣氏へのロングインタビューをもとに検証したビジュアルテキスト。

2部構成のインタビューの前半では30年間の建築界の変化や災害、事件などについて振り返る。

内藤氏は、現在の状況が平成が始まる前年、バブル経済の真っただ中だった1988年とよく似ているという。当時、さまざまなことが予兆として出始めており、皆、どこかおかしいなと思いつつも他人事だった。今も、多くの人がどこかで「おかしい」と不安を抱きながらも、自分には変えられないと感じている。

そして、バブル期に急増した外国人建築家の起用は、形を変えた無責任で、あの頃が全員無責任体制の始まりだったとも指摘する。

平成の最初の10年間は、建設業界でもIT化が急速に進んだ時期でもあった。CAD(コンピューターを用いた設計)や、CFD(数値流体力学)解析などコンピューターの活用によって情報化や高度な計算が可能になるのと比例して、フェイルセーフ(システムの誤作動が発生した場合に被害を最小限に抑える整備設計)のネットが薄く、小さくなった。同時に見えにくい末端でモラルが壊れ、越えてはいけない一線を越え、その結果が免震ゴム偽装やマンションの杭未達問題などを起こしたと振り返る。

平成の中期となる21世紀初頭の10年間には、米国の同時多発テロで崩れ落ちた超高層ビルや、朱鷺メッセ連絡橋落下事件、構造計算書偽造事件、自動回転ドア死亡事故など、建築界を震撼させる事件が相次いだ。それぞれの事件を分析、検証しながら問題の本質、そして事件がもたらした教訓を考える。

最後の10年は、東日本大震災と新国立競技場当初案の白紙撤回、建設界を見舞った大きな挫折について、深くかかわった内藤氏が内情を語る。

後半は「せんだいメディアテーク」(2000年)や「金沢21世紀美術館」(2004年)、「横浜港大さん橋国際客船ターミナル」(2002年)など、建築の目利き20人が選んだ「平成の10大建築」について、内藤氏にその時代背景と評価を改めて問う。

内藤氏は、平成の30年間に建築界は「何も達成できなかった」と総括。平成は時代、人口、技術的なトレンドの変曲点であり、「ぐちゃぐちゃ」の騒がしい時代だったと評する一方で、その騒がしさは無駄ではなかったと、ポスト平成を語る。

インタビューに登場する建物の写真や資料など多くの図版や年表などが添えられ、建築関係者はもちろん、都市デザインなどに携わる人必読の書。

(日経BP社 3200円+税)