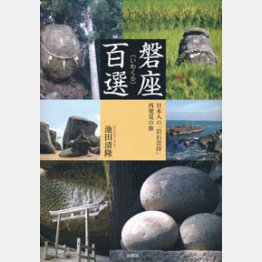

「磐座(いわくら)百選」池田清隆著

日本各地の「磐座」を訪ね歩き、日本人の信仰の原点ともいうべき「岩石崇拝」について考察したビジュアル紀行ガイド。

我々の祖先たちは、石を神の霊力が顕現する仮の宿とみなし「見える岩の向こうに見えない神を観てきた」。こうした岩石信仰は石そのものを神とする石神、石や岩に神がよりつく磐座、そして石で区切られた「空間」に神が降臨する磐境という3つの信仰形態に分類されるという。

これまで国内350カ所以上の磐座を踏査・巡拝してきたという著者が、後世に伝えるべき100座を選び、案内してくれる。

北海道小樽市の「忍路環状列石」は、3500年前の縄文後期の遺跡で、わが国最大の規模。150年ほど前に発見されて間もなく、巨石の大半が持ち去られてしまったが、それでも約140個の石が残っており、往時の壮大な姿を偲ぶことができる。墓であり、死者を弔う儀式も行われた場所といわれてきた。しかし、アイヌの人たちが死んだ人の霊魂は墓にはいないと考え、霊魂のいない墓に参る習慣がないと知った著者は、神に感謝をささげ、自分たちの命をつないでくれた神の化身である鳥獣魚類の霊を神の国に送り返す「幣場」だったのではなかったかと推察する。

岩手県遠野市の石上(石神)山の麓にある「続石」は、巨石の上にさらに大きなおむすび形の笠石が乗ったキノコのような姿をしている。

「遠野物語拾遺」では、この続石は弁慶が石の鳥居を造ろうとして笠石を乗せたとの物語を伝える。2つの巨石の上に乗っているように見える笠石だが、実は絶妙なバランスで片側の石だけに支えられている。鳥居のような造形は、まさに山神の世界とこの世を区切る結界石だと著者は言う。

山梨県の甲府盆地には大小合わせて数千といわれるほど多くの「丸石神」が祭られている。丸石神の起源は縄文前期にまでさかのぼり、岩石信仰の原点とも思われる。笛吹川流域の秩父往還と呼ばれる旧街道には特に密集しており、今も人々の暮らしに寄り添っている。

その他、高さ60~70メートル、幅100メートル以上の大岩壁が信仰の対象となっている愛知県新城市・鳳来寺の屏風岩、イザナギとイザナミによる「国生み神話」の中で最初に誕生したオノゴロ島のモデルのひとつとされる紀伊水道・沼島の東岸にそびえる高さ33メートルの「上立神岩」、さらに、そのイザナミの墳墓とされる三重県熊野市の「花の窟神社」の岸壁、菅原道真の怨霊によって朝廷を襲う雷をしばりつけたとの伝説が残る京都・伏見稲荷大社の「剣石(雷石)」、ピラミッドのように平たい石を積み上げた長崎県対馬の「天道法師塔」など。北は北海道から南は沖縄まで全都道府県の磐座をくまなく網羅する。

古来、人々の信仰を集めてきた磐座は、写真を見ているだけでも、私たちが暮らす空間とは異なる時間と風が流れているような静謐さを感じることができる。(出窓社 3200円+税)