復興と再建のベイルートで働く難民労働者

「3.11」東日本大震災から丸8年。今もそれを語る人はもはや少ない。

「復興」とは果たして何なのだろう。来週末封切りの「セメントの記憶」は、そんな問いを図らずも連想させるドキュメンタリー映画である。

中東では珍しいキリスト教徒主体の国、レバノン。長年の内戦で首都ベイルートの中心部は廃虚と化した。今進む復興と再建の中、混乱するシリアなど周辺国から流れ込んだ難民らが労働者として働いている。

今年38歳になる監督のジアード・クルスームも、元シリア軍兵士の身から故郷を捨ててレバノンに渡った。破壊の跡をとどめつつも復興に向かうベイルートと、11年からの内戦で廃虚化したシリアの首都ダマスカス。ふたつの光景が彼の内部で重なり、このドキュメンタリーにつながったという。

しかし、本作はニュース性や型通りの反戦論には向かわない。むしろ、冒頭から観客の目を釘付けにするのは、厳密な構図でさながら建築物のように作画されたビジュアルだ。静止図かと見まがう「絵」が、労働者たちが言葉少なに語る声を傍らに、豊かにイメージを連鎖させていく。

方法もスタイルも多様化した現代のドキュメンタリー映画の中でも、恐らく最も実験的な一作だろう。

しかし、それを難解と感じないのは、重厚な写真集をゆっくりめくるような画面構成の力だ。

むごい差別と搾取に耐えて働く労働者たち。その姿がまるで、魅力的なオブジェのように見えてしまうのは一体なぜなのか。

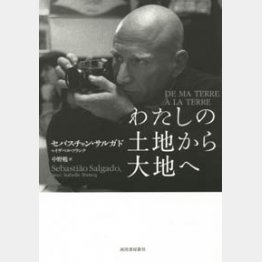

セバスチャン・サルガドほか著「わたしの土地から大地へ」(河出書房新社 2400円+税)は、世界各地の苛酷な労働現場を英雄的に撮影して知られる写真家の作品集。深い影と強烈な光による重厚な作画には舌を巻くが、実は筆者は正直、いつも困惑する。悲惨がかくも美しく見えるとは一体何なのか、と。 <生井英考>