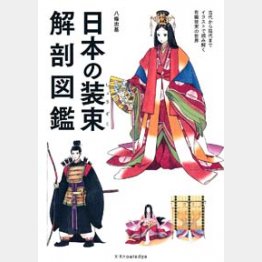

「日本の装束解剖図鑑」八條忠基著

平成から令和へと変わった3年前の「即位礼正殿の儀」で、天皇皇后両陛下をはじめ、皇族方や侍従・女官が着用された古式にのっとった装束の美しさに目を引かれた人も多かったのではなかろうか。

十二単や衣冠、束帯など、宮中や公家社会で用いられるこうした格式ある衣類「装束」は、聖徳太子の時代に中国から輸入され、独自の進化を遂げながら平安時代に風雅の頂点を極めた。

そんな優美な装束の古代から現代までの変遷をたどりながら、その特徴を解説するイラスト図鑑。

日本の公式の服装の制度が確立したのは推古11(603)年、聖徳太子による冠位十二階の制定からで、中国・隋の制度に倣って、身分に応じて冠の色彩を定めることによって、一目でその人物の身分が分かるというものだった。

太子没後に作られた「天寿国繍帳」によると、当時の正装は男女とも「袍」と呼ばれる詰め襟の上衣に、下衣は男子は細身の袴、女子は裳と呼ばれる巻きスカート、そして男女ともその上からプリーツのある「褶」を着けている。

当時は天皇の服装に関する公式な定めはなく、臣下と同じ服装だったようだ。しかし、嵯峨天皇の時代、弘仁11(820)年にようやく、後世まで伝わる「袞冕十二章」という形式が定められる。

これは皇帝のシンボルである龍など12種類の刺しゅうが施された茜で染めた「袞衣」(大袖)に、頭には玉飾りのついた「冕冠」と呼ばれる専用の冠をかぶる。

以後、天皇や公家、貴族、そして鎌倉時代以降は武家も加わり、それぞれの装束の変化の過程をたどっていく。

時代劇や時代小説をはじめ、各時代を舞台にしたアニメ、ゲームなどを楽しむ際の副読本にもなる。

(エクスナレッジ 1760円)