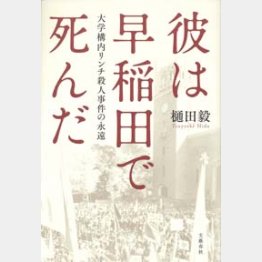

「彼は早稲田で死んだ 大学構内リンチ殺人事件の永遠」樋田毅著/文藝春秋

1972年4月に早稲田大学第一文学部に入学した著者が、当時早稲田で吹き荒れていた革マル派による支配とそこに抵抗するさまを描く。村上春樹「ノルウェイの森」では、入学直後の主人公が授業に出ると後半の時間、活動家が乗り込み、ここからは自分の時間だ、と主張し、教師が出て行くシーンがある。

このリアルな状況をノンフィクションで描いたのが本書だ。著者は52年生まれ。私が大学に通った93~97年に学生運動はなかったため、当時の空気を知るには一級の資料となる。早稲田と学生運動については、私の在学中も「早稲田祭入場時に強制的に購入させられるパンフレット代は革マルの資金源」といった話は聞いていた。その前段となる革マルによる支配との戦いを描く。

革マルにより1人の学生が自殺をし、もう1人の「川口君」がリンチで殺されることが本書の主軸だが、正直、こんな場所、行きたくない。

〈学生や教授たちが革マル派の活動家に取り囲まれ、吊るし上げられる場面を、私はキャンパスのあちこちで何度も目にしていた。自治会室などでリンチを受け、負傷する学生も複数出ていた。革マル派の妨害で登校できなくなった学生も三〇人ほどいた〉

筆者は革マル支配をぶっ壊し、自ら革マルを排除した一文自治会の執行委員長に就任する。しかし、その後「革マルに対抗するには武装しなくてはならない」と言い出す身内も登場し、新自治会にしても一枚岩ではいられない状態になり、筆者の葛藤が描かれる。

さらには、20人の革マルから鉄パイプでボコボコに襲撃され、1カ月間の入院を余儀なくされた。その様子は時々夢に出てしまうという。

最後の章は、当時の革マルの武闘派の代表格である人物・O氏との対談だが、ここについては、若干いただけない。内容は素晴らしいが、「学生運動が自分の人生のベースを作った。あなたもそうだろ」と考える著者と、そうではなく、ラフな言い方をすれば「ノリで暴力に走ってしまった」O氏との間で噛み合わないのだ。

私も経験したことは何度もあるが、新聞記者はとかく「結論ありき」で質問をする。著者は同氏に反省の言葉を言わせたいのと、当時の暴力行為が今の穏やかな評論家としてのO氏にいかにつながったかを書きたい欲求が見て取れるのである。

正直、私は学生運動は「革命ごっこ」だと思っていた。本書を読み、それがよく分かったが、むしろ「インテリ暴走族」でもいい。 ★★★(選者・中川淳一郎)