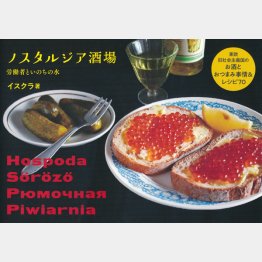

「ノスタルジア酒場」イスクラ著

「ノスタルジア酒場」イスクラ著

仕事帰りに立ち寄る酒場での一杯のうまさは、まさに労働者の特権ともいえる。翻って、冷戦時代に特殊な状況下で生きていた東欧の社会主義国の労働者たちは、どんな酒に明日への活路を得ていたのだろうか。

本書は、旧ソビエト連邦各国をはじめ、旧東ドイツ、ポーランドなどの労働者たちの当時のお酒とつまみ事情を紹介するビジュアルブック。

東欧の酒というとウオッカが思い浮かぶが、仕事帰りのビールは世界共通らしい。社会主義時代でも、気軽にビールを飲むことができたという。

中世にドイツやチェコで確立されたビールの工法は入植者によって各地に広まり、第2次大戦後にそれらの古い醸造所が国営企業となった。

ほとんどの醸造所は缶ビールの技術をもたず瓶ビールがメインで、昔ながらの樽ビールが酒場を支えていたという。

まずは世界的ビールチェーンの傘下に入りながら、今も入手が可能な各国のビールの銘柄を紹介。

もちろん不条理や体制への不満を忘れるために不可欠だった命の水ウオッカや、ワインやブランデーなど人々に好まれた酒も取り上げる。

後半では、辛口の白ワインにレモンと砂糖を加えて炭酸水で割った旧東ドイツの「冷たいアヒル」という名のカクテル「カルテ・エンテ」や、玉ねぎといっしょにソーセージをピクルス液に漬け込んだ「水死体」というチェコの定番おつまみ「ウトペネツ」など、各国の労働者に愛されているカクテルと酒肴の定番70種をレシピ付きで紹介。

中には、勘違いから「日本風」の名がついたというニシンと卵を組み合わせたポーランドのサラダ「シレジ・ポ・ヤポィンスク」などもある。

円安で気軽に海外に行けなくなった今、ちょっと変わった東欧の酒とつまみで家飲みも悪くない。 (グラフィック社 1870円)