花房観音(作家)

6月×日 数年前から書きたいと願い続けた、ミステリーの女王・山村美紗の評伝がやっと手を離れ、7月中旬には「京都に女王と呼ばれた作家がいた」というタイトルで本になる。京都に住み、京都を描いている私にとって、常に山村美紗の存在は目の前にあった。実在する人間を描くというのはエネルギーを消耗した。自分が初のノンフィクションを書いているのもあって、実在の女性を描いた本に手が伸びる。

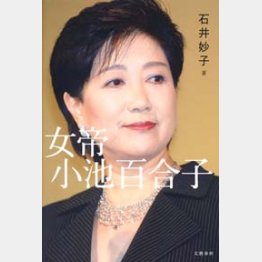

このところ、あちこちで話題になっている石井妙子著「女帝 小池百合子」(文藝春秋 1500円+税)は、発売されると同時に読んだ。虚飾を纏い、嘘を吐き、男たちにすりよって利用価値が無くなれば容赦なく捨て、政界でのし上がってくる女のピカレスク・ロマンは最高に面白かったが、これが現役の都知事であるというのが、恐ろしい。

6月×日 林真理子著「綴る女」(中央公論新社 1500円+税)は、高知の遊郭に育ち、「櫂

」「序の舞

」「鬼龍院花子の生涯

」などを残した宮尾登美子の作品に魅せられた著者が、彼女の跡を辿って書かれた本だ。女の作家が女の作家の人生を描く作品は、女であるがゆえの喜びも苦しみも見逃さない。

島崎今日子著「森瑤子の帽子」(幻冬舎 1700円+税)も、興味深く読んだ。「おしゃれでカッコいい大人の女性」の象徴だった作家・森瑤子に憧れる女性は多かった。けれど彼女の死後、「おしゃれでカッコいい大人の女」の裏にあった渇望や苦しみや支配を知り、胸が痛んだ。誰よりも自由な大人の女は、こんなに不自由だったのかと、改めて息苦しくなる。

6月×日 井上荒野著「あちらにいる鬼」(朝日新聞出版 1600円+税)、この本は評伝ではなく小説で、著者が父・井上光晴の恋人だった瀬戸内寂聴に取材をして描かれたもので、妻と愛人、交互の視点でつづられる。世の中、「不倫」が異常に叩かれるけれど、理屈や理性では、どうしようもできない「恋愛」を悪だと言いきることなんてできないし、たとえ悪であったとしても、人はそんなに正しく生きられないのだからといつも思う。