コロナを生きる

「感染症はぼくらの社会をいかに変えてきたのか」小田中直樹著

世界的にも「第2波到来か」と不安が広がるコロナ禍。もはや「アフター」や「ウィズ」ではなくコロナの中を生きているのではないか。

コロナ禍で揺れる世界のニュースを見て驚くことのひとつは、欧米人がマスクをしたがらず、暴力沙汰まで起こっていることだろう。われわれも知る通り、実はマスクの医学的効果は限定的。アベノマスクはむろん不織布やウレタンのマスクだって、医療関係者が使うN95マスクに比べれば極小のウイルスを防ぐには物足りない。

ではなぜマスクをするのか。著者はこれを「シンボル」つまり感染症に気を使っていることを示す社会的シグナルだという。感染症は単なる病気というだけでなく「社会的な側面」を持つのだ。著者はフランスの社会経済史を専門とする東北大教授。歴史を振り返って感染症と社会の関わりを明らかにする。

たとえば古代ローマ帝国はマラリアが流行し、そのためマラリアの影響の少ない北方ヨーロッパに立国したフランク族(ゲルマン人)がその後のヨーロッパ史を牛耳ることになった。大航海時代が始まるとヨーロッパ人が持ち込んだマラリアによって南米大陸は大打撃を受け、植民地の労働力不足に悩んだヨーロッパ人がアフリカから奴隷を連れてきたのである。

古代から現代まで、感染症を通して見直すユニークな世界史だ。

(日経BP 1600円+税)

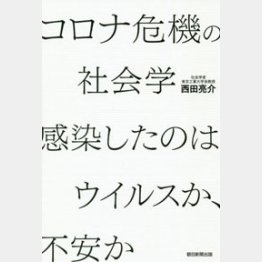

「コロナ危機の社会学 感染したのはウイルスか、不安か」西田亮介著

メディアと政治と民主主義をテーマに近年活躍中の社会学者が挑むのはコロナ禍に揺れる社会の分析。確かに感染症は世界を揺るがせたが、実は感染したのはコロナウイルスというよりも「不安」という名の心のウイルスなのではないかと問いかける。

今年1月に始まった感染拡大の経緯をあらためて点検し直し、マスメディアの報道が世論をいかに「不安」に感染させたかを分析する。

トランプ政権は「フェイクニュース」や「ポスト真実」で報道の信頼性を大きく損ねたが、コロナ禍のもとでは昼間のテレビの報道バラエティーのようなマスコミからツイッターなどのSNSまでが断片的な情報を散布した。

その結果、膨大な量の情報があればあるほど、かえってことの実体が見えなくなるという「予見可能性」が奪われたと論じている。

(朝日新聞出版 1500円+税)

「コロナ後の世界」鈴木元著

グローバル経済に強烈なブレーキをかけたコロナ禍。しかし、実は問題の本質はコロナの前から目に見えるものだったのではないか。それは「規制なき横暴資本主義」が世界中を駆けめぐるという事態だ。

かつて60年安保の時代から革命を夢見てきた著者だが、歴史は「資本主義から社会主義へ」と公式通りには進まず、2008年リーマン・ショック後の現在ですら「資本主義の限界」が指摘されるばかりで、広く大衆的規模で社会主義を現実にするような議論はついぞ起きていないという。

日本共産党の専従職員から学校法人の職員に転じながら広く世間を見渡してきた著者は政治・経済から歴史・社会や時事問題まで、多くの話題を論じる。フェイスブックを自前の評論の場とする人は多いが、著者も今年初めからコロナ禍についてフェイスブックに発表してきた文章を一部再録し、日本の少子高齢化からアメリカの人種差別問題までを取り上げている。

(かもがわ出版 2200円+税)