映画史に名を刻む…思想でなく役柄で生きた俳優・津川雅彦

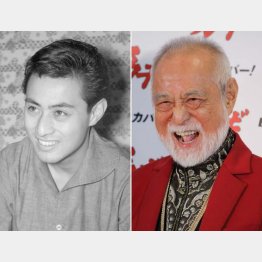

津川雅彦さんの訃報に触れて最初に思い浮かべたのは若かりし頃、そしてトシをとってからの顔や表情の数々だった。若いときの飛び抜けた美男子ぶりが、人生の年輪を重ねるごとに相応の渋さを刻む風貌になっていく。それが数々の出演作品の中から筆者の脳裏に強烈に蘇ってきたのだ。津川さんはまぎれもなく映画の人だった。

10代から20代の頃では、中平康監督の「狂った果実」(56年)、大島渚監督の「太陽の墓場」(60年)と「日本の夜と霧」(同)、吉田喜重監督の「ろくでなし」(60年)あたりが群を抜いて印象深い。この作品群は、日本映画が変革ののろしを上げた時代の産物であり、太陽族映画(「狂った果実」)や、松竹ヌーベルバーグ(「太陽の墓場」)など)と命名された。津川さんが日本映画の偉大な2つのムーブメントを支えた重要人物であったことは、映画史的に忘れてはならない。

「狂った果実」は石原裕次郎の弟役で出演した作品だ。当時16歳、年上の女性(北原三枝)に憧れる甘ったれ坊主のような風貌としぐさが魅力的だった。美男子だが鼻っ柱の強さとナイーブさを兼ね備えたちょっと屈折気味の雰囲気が、映画の新時代の幕開けを象徴していた。のっぺり型ではない。いつでも攻撃に転じ切れるとがった部分を隠し持っていた。