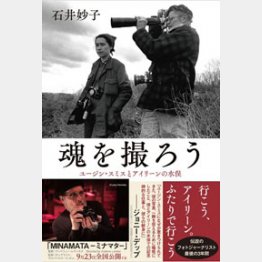

「魂を撮ろう」石井妙子著/文藝春秋

水俣病の闇は深い。それに、どこから、どう光を当てるか。著者はMINAMATAの写真を撮ったユージン・スミスの若き妻、アイリーンを“発見”した。正式の名前はアイリーン・美緒子・スプレイグ。伝説のフォトジャーナリストのユージン・スミスと出会ったのは20歳の時だった。スミスが51歳。親との関係の薄かったアイリーンは「ユージンのなりふり構わない愛の告白に圧倒された」という。

2人で水俣に来て、「生きとるまんま、死んだ人間」(石牟礼道子)の水俣病患者、上村智子が母親の良子に抱かれて入浴する写真を撮る。

ミケランジェロのピエタ像と比較されて「水俣のピエタ」といわれるこの作品について、著者はこう書いている。

「ユージンでなければ、そしてアイリーンが助手でなければ生まれない一枚だった。彼の技術と感性が結実している。彼は構図を決め、光の効果を計算した。窓から入る光、風呂の水面に反射する光、アイリーンに持たせたスレイブライトの光。湯気の流れを。そして、すべてと共鳴しながら、とりわけ智子と良子の波動に彼のそれを合わせながら、その瞬間を撮った」

水俣病を、あくまでも人間に焦点を当てて描いたこの本は、それだけに構図が決まっていて、読者を飽きさせない。

それにしても、これをひき起こしたチッソとこの国の政府の鉄面皮な動きには呆れるほかない。しかし、あにチッソのみならんや、である。チッソの社員はユージンとアイリーンにまで襲いかかった。ユージンはこの時の暴行が原因で亡くなっている。

また、東工大教授の清浦雷作はじめ、政府およびチッソ御用の学者たちの熊本大学に対する攻撃も激しかった。有機水銀説を主張する熊大の原田正純らに、彼らは「田舎の駅弁大学」という侮蔑の言葉まで投げつけた。原発擁護の御用学者たちと同じである。

私は3・11の直後に「原発文化人50人斬り」(毎日新聞社)を書き、原田に送ったが、原田が礼状に「溜飲が下がりました」と2度も繰り返しているのを読んで、よほどくやしかったんだろうなと思ったものである。

「客観なんてない。人間は主観でしか物を見られない。だからジャーナリストが目指すべきことは、客観的であろうとするのではなく、自分の主観に責任を持つことだ」というユージンの言葉に私は大賛成である。 ★★★(選者・佐高信)