松井今朝子(作家)

1月×日 シェイクスピアに匹敵する大劇作家、近松門左衛門の没後300年に当たる今年刊行予定の一代記「一場の夢と消え」を「オール読物」誌で連載し、最終回の入稿を済ませたところで初回を読み返してみた。まず青年期に上京した近松が初めて眺めた都の景色に筆を割いたのは、私が京都出身だからだろうか。この単行本化に取りかかる前に、一度北海道へ行って馬で思う存分雪原を駈け巡りたい。乗馬目的でよく訪れる彼地は四季折々の風景が格別だ。

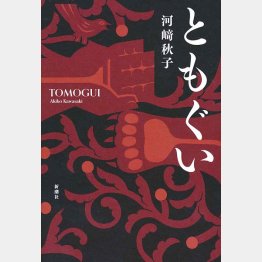

1月×日 夜7時のニュースで河﨑秋子著「ともぐい」(新潮社 1925円)の直木賞受賞が発表されて快哉を叫んだ。

河﨑さんと初めて会ったのは2017年4月。道東の別海町にある酪農家のご実家に伺った際も、周囲の風景に見とれた。それは京都のような人に馴致された自然の景観ではない。水平線上の原生林がまるでバグのように映る、人を寄せつけない寥々たる大地だった。4月でも震えあがる寒風の中で、当時の河﨑さんは自称「羊飼い」をして、厳冬期はマイナス27度にもなる早朝の5時から羊の給餌と牛の搾乳。執筆できるのは夜の10時以降だと聞いた。

それでも当時すでにデビュー作「颶風の王」(KADOKAWA 726円)で三浦綾子文学賞を受賞。馬と人間の関わりを通して自然の尊厳をみごとに活写したこの小説に深い感銘を受け、若い女性とは思えない重厚な筆遣いに魅せられた。私は「小説すばる」誌での対談を希望して、ご実家を訪れたというわけである。

ご本人は闊達で且つ意外なほど細やかな気遣いのある優しい女性なのに、その小説が孤高不羈の魂を感じさせるのは今回の受賞作も同様だ。日露戦争前夜の北海道を舞台に、世間と隔絶した猟師が羆との死闘を演じ、あやかしの如き魅力のある女性と関係するかたちで人間の「生」と「性」の本源に深く斬り込んだこの作品は、著者が馴致しきれない厳しい自然に立ち向かって、それを何とか自分の言葉でつかみ取ろうとした苦闘の産物に違いない。やはり河﨑さんにしか書けない傑作だと心底から思えた。