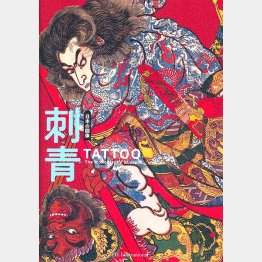

「日本の図像刺青」濱田信義編著

「日本の図像刺青」濱田信義編著

いまやファッションの一部と化した刺青だが、その始まりは江戸時代に遊里で起こった「入れ黒子」の風習だという。当初は黒子のような印や文字が主流だった刺青は、江戸中期になると職人や火消し人足、鳶、博徒、そして侠客などが粋や伊達から威勢を示すために競って彫り物を施し、絵柄も豊富になっていった。

その流行に拍車をかけたのが、歌川国芳の描く武者絵だった。中国の古典小説をモチーフに、文政10(1827)年に始まった国芳の大判錦絵「通俗水滸伝豪傑百八人之一個」シリーズに描かれた全身に刺青を入れたヒーローたちが江戸っ子たちの心をとらえ、そこに描かれた登場人物たちを自らの体に彫る渡世人が続出したという。

その後、国芳の作品は幕府によって禁じられるが、刺青の流行は衰えることなく続いた。

本書は、日本の刺青文化に多大な影響を残したその国芳の作品をはじめ、後に続いた各浮世絵師たちの刺青浮世絵を紹介するビジュアルブック。

何はともかく、刺青浮世絵の真骨頂といわれる国芳の「通俗水滸伝豪傑百八人之一個」から。梁山泊に集まった豪傑たちの運命がかかった水門破りの場面に描かれた「浪裡白跳張順」の両腕から胸にかけて彫られているのは大蛇退治の大模様だ。

ほかにも、背中にカイドウの花の彫り物があったことから花和尚と呼ばれた魯智深や、全身に9匹の龍の刺青があることから九紋龍と呼ばれた史進などが描かれる。足首から首まで体全体に彫られた唐獅子牡丹の刺青が色白の肌に映える絶世の美青年・浪子燕青や、閃光を放つ稲妻から出現したヒョウが獲物にとびかかる瞬間を描いた刺青を背負った短命治郎阮小五など、色鮮やかに描かれる豪傑たちの錦絵は、江戸っ子ならずともその迫力に見入ってしまう。

実は原作の水滸伝の記述では豪傑たちの刺青の描写はごくわずかで、刺青を入れた豪傑もわずか数人だった。それを国芳は十数人の豪傑に刺青を施し、誰も目にしたことがない「全身彫りを絵画化」したのだ。

国芳のほかにも、3代目市川市蔵が扮する野晒語助など、人気歌舞伎役者を侠客に見立てて描いた3世歌川豊国の「當世好男子傳」シリーズを収録。また、5代目尾上菊五郎が演じる江戸の町火消しのめ組の鳶・辰五郎と4代目中村芝翫が演じる力士・四ツ車大八がケンカする歌舞伎の一場面を大迫力で描いた豊原国周の肉筆画「め組の喧嘩」など、幕末から明治にかけて活躍した9人の浮世絵師の刺青浮世絵を収録する。

日本の刺青に人を寄せ付けない恐ろしさを感じるのは、絵柄だけの問題ではなく、刺青によって「自分では見ることができない部分を補って完全なものにしているからであり」、刺青とは「自分の中に守護神を住まわせることであり、妖怪を1匹飼っておくことなのかもしれない」と編者らはいう。

日本の刺青文化のルーツである知られざる刺青浮世絵の世界を案内してくれる一冊だ(掲載3作品は東京国立博物館蔵 出典…ColBase〈https://colbase.nich.go.jp〉)。

(パイ インターナショナル 3080円)