紙の本の魅力を再発見 本との暮らしに役立つ本特集

「あやふや記憶の本棚」あやふや文庫著

場所も取らず手軽に持ち運べる電子書籍もいいが、自分だけの所有物となり本棚に並べることのできる紙の本の魅力は、唯一無二のものといえるだろう。今回は、読書家はもちろんそうでない人でも楽しめる、こだわりの本棚づくりや本との暮らしに役立つ4冊を紹介する。

◇

「あやふや記憶の本棚」あやふや文庫著

「太宰治か三島由紀夫だったと思うが、主人公がシジミの味噌汁の身まで食べて笑われた作品は何だっけ……」。こんなあやふやな記憶からズバリ正解の作品を提示する本書。6.6万人のフォロワーを持つXアカウントの書籍化である。

2019年に開設された@ayafuyabunkoでは、タイトルの分からない本について書き込んでもらい、集合知によって正解の本を導き出している。同じ本を読んだ人がこんなにいる、という出会いが得られるところも人気のひとつだ。

例えば、「4000年後くらいの未来の話で、国の偉い人が国民から語彙力を奪う話」というあやふや記憶。答えは、ジョージ・オーウェル著の「一九八四年(新訳版)」だった。実際の舞台設定は約40年後で、かなり記憶があやふやだったが、みんなの知恵を持ち寄ることで見つけられたという。

ちなみに冒頭の作品の答えは太宰治著の「水仙」。本棚に加えたいけれどタイトルの分からない作品があれば活用してみては。 (飛鳥新社 1650円)

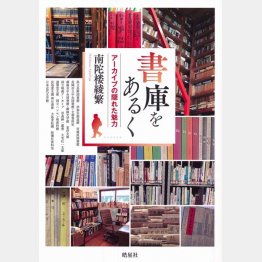

「書庫をあるく」南陀楼綾繁著

「書庫をあるく」南陀楼綾繁著

無数の書物が並ぶ図書館も、実は開架として出ているのはごく一部。本書では、一般利用者が立ち入ることのできない、全国15カ所の図書館や資料館の閉架書庫を取材している。

例えば、県立長野図書館。同館の蔵書はおよそ72万冊だが、そのうち約60万冊が書庫に収まっている。詩歌の文化が盛んであったことがうかがえるのが、小林一茶ら信濃の俳人の資料を集めた「関口文庫」などの貴重なコレクションだ。一茶に関しては代表作である「おらが春」も所蔵しているという。

「出版物差押通知接受簿」などもある。1933年から44年までの期間に差し押さえ対象となった図書の内容と問題となった箇所が詳細に記録されたもので、当時の情勢をつぶさに知ることができる貴重な資料だ。

およそ80万冊の雑誌が所蔵されている大宅壮一文庫の書庫、患者たちの手で集められた貴重な資料を保存する国立ハンセン病資料館の書庫なども紹介。本の新たな世界が見えてくる。 (皓星社 2530円)

「積ん読の本」石井千湖著

「積ん読の本」石井千湖著

「積ん読」とは、せっかく買った本を読みもせずに積み重ねてある状態のこと。本書では作家や文筆家など12人の積ん読について写真付きで紹介しながら、金の無駄、スペースの無駄と思われがちな積ん読が、いかに素晴らしいことかを教えてくれる。

直木賞作家の小川哲氏は、積ん読はどんどんした方がよい派。自分が選んだ好きなものを所有したいという欲望を満たす行為であり、サブスクでエンタメを消費する時代には貴重な経験となるためだ。また、たとえ積ん読でも本を買うという行為は出版社や著者への貢献になり、ポジティブな影響しかないと語る。

東京で書店「Title」を営む辻山良雄氏も、できる限り積ん読をした方がよいと話す。読んだ本しか家にないということは、そこに自分が知っている世界しかないということ。しかし読んでいない本があるということは、自分の世界を外に広げることにつながるという。

気兼ねせず積ん読ライフを楽しもう! (主婦と生活社 1694円)

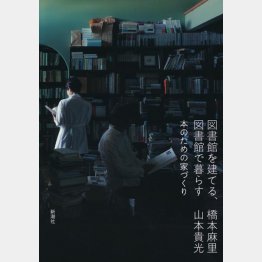

「図書館を建てる、図書館で暮らす」橋本麻里、山本貴光著

「図書館を建てる、図書館で暮らす」橋本麻里、山本貴光著

図書館のような家で本に囲まれて暮らす--読書家や蔵書家にとっての夢を実現してしまった2人のドキュメンタリーが本書だ。

「森の図書館」と名付けられたその家に暮らすのは、学芸プロデューサーとゲーム作家の夫婦で、当初から推定7000~8000冊の蔵書があったという。図書館のような書庫を持つ家はあるかもしれないが、「森の図書館」はその名の通り、家全体が図書館。

何しろ、多くの家にあるはずのリビングダイニングがない。メインルームとなるのが「閲覧室」で、パソコンデスクのほか、仕事の資料を並べることができるロングテーブルを設置。日々の食事もここでする。テーブルの周囲を大型の書棚と膨大な数の書物が取り巻くさまは圧巻だ。家を建てて5年で蔵書は5万冊にまで増えたという。

本棚に収める前に撮影してデータで残す、新着本はしばしまとめて飾っておくなど、本の整理と楽しみ方も紹介。いつかこんな家に住んでみたい。 (新潮社 3630円)