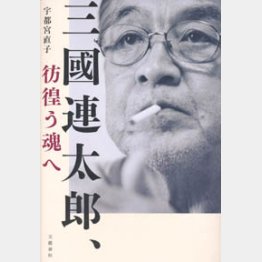

「三國連太郎、彷徨う魂へ」宇都宮直子著

俳優・三國連太郎は、戦後の日本映画界で特別の輝きを放っていた。安易に近づくと傷を負わされそうな、危険な輝きだった。映画界初の五社協定違反、3度の離婚と4度の結婚、数多の女性遍歴、息子・佐藤浩市との確執。他人からどう思われようとまったく動じず、90歳で永眠するまで、我が道を貫いた。

この近寄りがたい怪優が、瀟洒な自宅の居間で、静かな別荘の書斎で、死が忍び寄る病床で、長い時間をかけて、たくさんのことを語っていた。生い立ちについて、戦争について、芝居について、性について、死について。聞き手は、30年来、父娘のような関わりを持ったノンフィクション作家。時に矛盾をはらみ、虚実ないまぜのまま、三國連太郎という巨像が姿を現してくる。

「僕は僕以外の人間に、僕の時間を奪われるのが我慢できないんですよ」

だから、家庭が邪魔になれば、ためらいなく壊した。

「僕があの戦争で思っていたのは、絶対に死なない、ということです。必ず、生き延びようと思っていました」

だから、鉄砲は一度も撃たず、自ら落後兵になった。

「僕はエゴイストですから、失敗するのが嫌なんです。納得するまでとことんやります。それでも満足できたことはありません」

名優と呼ばれてなお、「達成できなかったという後悔」ばかりを積み重ねてきたという。

言葉はあくまでも丁寧で、口調は穏やかだ。身勝手で奔放極まりない男が、演じることを極めようとする修行僧に思えてくる。死の床にある父を佐藤浩市は何度も見舞った。死の知らせを受けたときは冷静だった。七回忌の後、著者のインタビューに答えて、こう語っている。

「演者として立てなくなった時点で、三國は半分死んでいるんです。だから僕は、彼を半分看取っていた」

父と同じ役者の道を選んだ息子は、誰よりも深く父を理解していたのかもしれない。

(文藝春秋 1600円+税)